★投稿修正★ 2025年5月18日 by a-NEN

今回は、人生を楽しむ秘訣である、『今,ここに生きる』ことについて考えます。

『今,ここに生きる』とはどのような状態なのか。

『今,ここに生きる』ための具体的な方法とは何か…

その前に、毎度の変な質問から…[汗]

あなたは、いつ、どこに生きていますか。

【過去でしょうか、未来でしょうか。今いる場所と別の場所でしょうか】

過去には戻れないので過去に生きることも、未来にも行けないので未来に生きることもできませんネ。

また、体は一つなので、ここ以外の場所で生きることもできませんネ。

私たちにあるのは、結局、 “今,ここ(の場)”だけということです。

「過去や未来に心を奪われず、今この瞬間に集中せよ」ブッダ

人生とは、 “今,ここ”でできることをするに尽きるということ。

『今,ここに生きる』とは、今,ここに夢中になり楽しむこと。

『今,ここに生きる』とは、今,ここを充実させることということです。

そうすれば、人生は楽しく、充実したモノになります。

これらのことは、当たり前過ぎて、意外と私たちの意識から抜け落ちていると思われます。

実は、 “今という瞬間”が、プレゼントであることをご存知でしょうか。

“現在”を、英語で言うと… “present(プレゼント)”

ずっと差し出されているプレゼントに、気づき、受け取ることができるかどうかです。

「時は流れ続ける。今日を精一杯生きよう。時間は待ってくない。昨日は過ぎ去った歴史、明日はまだ見ぬ謎、今日は贈り物。だから「今」を「プレゼント」と呼ぶのだ」アリス.モース.アール(作家.歴史家)

では、実際、

“今,ここ”に生きることが、どれほどできているでしょうか。

1日の中で、目の前のことだけに集中できている時が、どれほどあるでしょうか。

まず、私たち現代人は、することがたくさんあり過ぎてとても忙しい。(古代の人は、今よりのんびりと過ごしていたでしょうが…) 朝起きてから寝るまでの間、ずっと何かをしているのではないでしょうか。自分の身の回りの用事、家事、子育て、介護、通院、学校や仕事、習い事や遊び、家族との団らん、ご近所付き合い…

使い古された言い回しですが、 “忙しい”とは、 “こころを亡くす”と書きます。少し過激な言い方になりますが、忙し過ぎると、こころが死んでしまうかもしれません。こころも体も健康でいるためには、することを詰め込み過ぎない方が良いでしょう。今の時代は、することを決めるよりも、 “しないことを決める”方が大事だと感じます。

私たちは、いつも「頭の中をいっぱいにしている」と言われています。意識が、今,ここからどこかへ行き、うわの空であることはないですか。

例えば、勉強の時、会議の時、誰かとの会話の時、家を掃除する時、体を洗う時…

私は、別のことを考えたりして、目の前のことに集中できていないことが時々あります。特に、無意識でもできてしまう歯磨きなどは、ついついスマホを見ながらしてしまい、意識が歯磨きに向いていないことが多い感じです。(それもあって虫歯ができやすいのかな。汗)

忙しさに加えて、場面ごとで、目の前のことと別のことが頭をよぎり、気をそらされ続けているとすれば、頭の中は闇鍋状態です。明日の予定のこと,昨日の嫌な出来事のこと,この後のご飯のこと,好きな人のことなど… 特に今は、依存ともいえるほどスマホなどに触れ続けているので、頭の中はさらに混線しているといえます。頭もこころもクタクタになっているかもしれません。

私たちは、いつも何かをすること、何かを考えることに取り憑かれており、こころや頭を休めるということに意識が向いていません。

言うは易く、行うは難し⋯

「今,ここに生きる」って、結構難しいですよネ。

では、「今,ここに生きる」ためには、具体的にどのようなことをすれば良いのでしょうか。

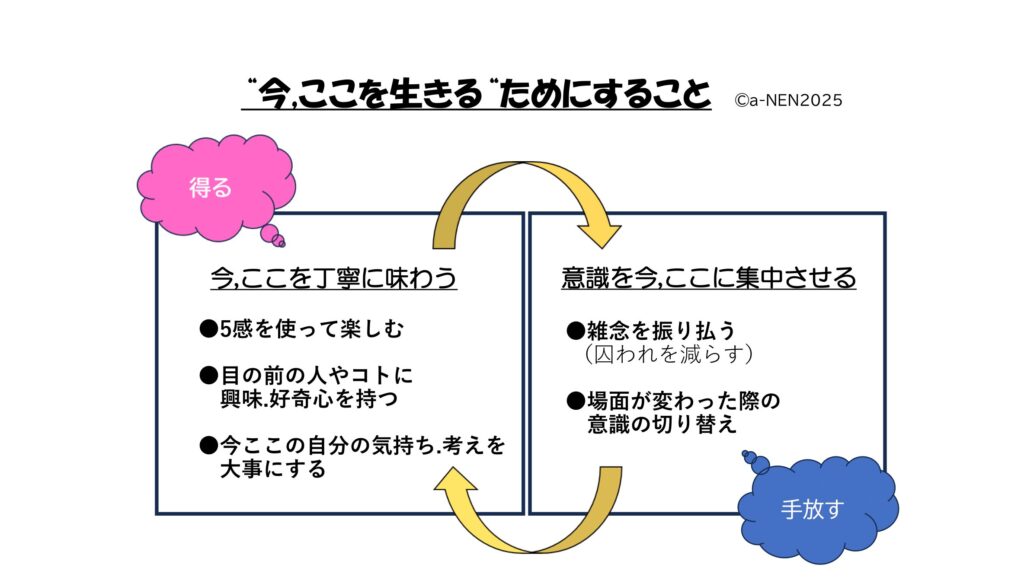

今,ここを生きるためにすること

「今,ここを生きる」ためにすること

は、大きく分けると2つあると考えます。

一つは、「今,ここを丁寧に味わう」こと。もう一つは、「意識を今,ここに集中させる」こと。

今,ここを丁寧に味わう

●5感を使って楽しむ

まずは、難しいことを考えずに、5感をフルに使って、今,ここを丸ごと味わい、感じることです。5感とは、見る、聞く、臭う、味わう、触れる。私たちは、今,ここを無意識に過ごしてしまうこともあり、実にもったいないことをしてます。特に、よく観察することができれば、様々な気づきがあります。趣味など好きなことをしている時は、比較的、集中できているのではないでしょうか。

比較的としたのは、雑念が付きものだからです。※後述

●目の前の人やコトに興味.好奇心を持つ

目の前の人に興味を持つこと、今,ここで起きていることを知ろうとすることです。相手や社会との関わりが深まります。大事なモノを見つけたり、疑問を持ったりすることで、ものの見方が広がり、行動的になります。知恵は、自分で汗をかかないと得られません。ある時突然、誰かが授けてくれるモノではないのです。

●今,ここの自分の気持ち.考えを大事にする

今,ここの気持ちや考えをありのまま受け止めます。人生を楽しむとは、良いことも悪いことも、嬉しいことも悲しいことも、全部含めて味わうということです。格好よく言うと、 “自己受容”というヤツです。難しいことですが、自分への優しさも持つことです。自分への優しさが、他人への優しさにもつながります。この優しさを愛と呼ぶのかもしれませんネ。

意識を今,ここに集中させる

●雑念を振り払う

ポイントとなる“集中できる力”とは、ひとつのことに気持ちや注意を向けることができる力のことです。別の言い方をすると、 “今,ここ”に関係のない雑念をどれだけ振り払うことができるかということです。雑念とは、気持ちの集中を妨げるいろいろな思いのことです。

例えば、こんなことはないでしょうか。何かに集中していた時に、食べ物の良い匂いがしてきて、ふと、気を取られる。これは誰しもあることだと思います。ただ、その時に、一瞬で目の前のことに意識を戻せるかどうかが重要となるでしょう。しばらく食べ物関連のことに意識が向いたままだと、 “今,ここ”を見逃してしまいます。

雑念の例

過去.未来:前の失敗のこと、この先の不安、ひとつ前の場面の嬉しかったこと、次の休日の過ごし方…

欲(夢.目標):見返りが欲しい、目標の達成が難しい、休みたい…

人:あの人が嫌い、あの人に好かれたい、格好のいいところを見せたい… など

意識はあちらコチラに飛ぶもので、雑念は無くすことはできません。できることは、できるだけ雑念に囚われないこと。囚われても短時間で抜け出すこと。

●場面が変わった際の意識の切り替え

こころは一度にひとつの場所にしかいられません。直前の場面の出来事、気持ち.考えをいつまでも引きずらないことが大切です。直前の場面はすでに過去です。高いパフォーマンスが発揮できる人は、この切り替え力が備わっています。過去に囚われない。今の私は、過去の結果(積み重ね)。未来の私は、今の結果(積み重ね)。

今,ここに集中できていると、パフォーマンスを高めるために必要な、適度な緊張感も保てます。

切り替えの例

私が昔していた野球に当てはめて考えてみます。野球は、打撃などによる攻撃とピッチングや打球処理などによる守備があり、1回毎に攻守が交互に回ってきます。守備の時に、気持ちが次の回の攻撃など別の所に行ってしまうと守備に集中できず、また平常心が保てていないと本来の力が発揮できません。攻撃の際も同じです。また、ひとつの動作についても同じです。打球処理は、走ってボールを捕る動作とボールを投げる動作があります。(もっと言うと守備の位置を決めるところから勝負は始まっています) 集中できておらず、走り出しの一歩目が遅れると捕球できないこともあります。捕球する前に、気持ちが投球に行ったり、平常心が保てていなかったりすると捕球を失敗してしまうことがあります。投球も同じです。思い返すと、私は野球技術もさることながら、目の前のことにあまり集中できていない、緊張し過ぎの3流の選手でした。[悲]

他のスポーツでも、攻守の切り替えやひとつ一つの動作への集中や平常心がないと、パフォーマンスが低下すると思います。過去の試合結果を引きずったり、未来の試合に不安を抱いたりしてもパフォーマンスは低下するでしょう。

これらは、仕事や試験、作品づくり、公演、デートなど様々なシーンにも当てはまりますネ。

感情.思考を時間軸で見てみます。

過去の後悔に囚われ過ぎると、うつになる可能性があります。また、過去の成功体験に囚われ過ぎると、傲慢になる可能性があります。

未来への不安に囚われ過ぎると、不安性になる可能性があります。また、未来を楽観視し過ぎると、怠慢になる可能性があります。大事なのことは、今に軸足をおいて、今をどうするのかを決めることです。

「愚人は過去を、賢人は現在を、狂人は未来を語る」ナポレオン.ボナパルト(軍人,皇帝)

「明日とは、実は今日という一日の中にある」亀井勝一郎(小説家,文芸評論家)

以上の今,ここを丁寧に味わうことと意識を今,ここに集中させることの2つは、一体的なものです。

今,ここを丁寧に味わえていないということは、意識が今,ここに集中できていないということ。意識が今,ここに集中できると、今,ここを丁寧に味わえます。得ることと手放すことの循環。今,ここに夢中になれている時は、この2つがうまく成り立っているといえます。

今,ここを生きるための隠し味的要素

●遊び心.ユーモアを取り入れる

あまり難しく考え過ぎても、つまらないし、しんどいものです。遊び心やユーモアを入れることで、今,ここを楽しめます。

●肩の力を抜きリラックスする

気合があることは良いことです。ただ、あまり力が入り過ぎると、ガチガチになり、本来の力も発揮できないものです。適度にリラックスすると、視野も広くなり、気づきや思考が高まります。力を抜くイメージは、靴磨きのつや出しブラッシングや歯磨きです。ブラシを強く押し当てがちですが、力を抜いて優しく。

また、何事もこだわり過ぎず、自分や相手の至らなさも許すくらいの気概が欲しいところです。

●笑顔と愛嬌

しんどい時には、なかなか笑顔にもなれないものですが、笑顔や愛嬌は福を運んで来ます。笑顔と愛嬌もうまく活かしたいところです。

今,ここを生きるための具体的方法

『今,ここに生きる』ための具体的方法,技術として、私が注目しているのが、 マインドフルネス です。

ここでは、マインドフルネスのさわりの部分にだけ触れますので、詳細については、本やインターネットなどでお調べ下さい。

マインドフルネスとは、今,ここをあるがまま体験すること。目の前のことにただただ集中している状態のことです。別の言い方をすると、どこで何をしていても“今,ここ”にいられる能力のことです。雑念に囚われずに、今,ここに意識を向ける力を身につけます。

マインドフルネスは、1970年代にアメリカのジョン.カバットジン博士が、瞑想やヨガをもとに精神症状を改善させる精神療法として体系化した技術です。マインドフルネスのベースは、瞑想やヨガなどの古代仏教ということです。(宗教色を取り除いたスキルとはなっていますが⋯)

マインドフルネストレーニングの代表的なものが 瞑想 です。

私は、長らく、瞑想のことを誤解しておりました。以前から興味はあるものの、何だかうさん臭いと思っていたのです。感情や思考を止めたり、雑念を消したりして、心地よい気持ちになるものだと勘違いしていました。瞑想とは、今,ここに向き合うものです。不快なモノが一切ない状態ではなく、自分のすべての問題を解決したり、永遠の幸せをもたらしたりする、魔法の手法でもありません。雑念が、ひとりでに浮かんでは消えるもので無くすことはできないという前提のもと、自分の感情や考えに良し悪しの評価をせず、ただ客観的に観察し、受け止め、こころを落ち着かせて自然な意識を保つというプロセスだったのです。

瞑想では、何も考えず、体をスキャンしたり、呼吸やまわりの音に意識を向けたりします。興味のある方は、色々と調べていただき、自分にあった瞑想(やヨガ)をお探し下さい。お寺で修行をしなくても、得られるモノがあります。

私のオススメは、毎日、短時間でできる10分間瞑想です。

参考書籍:アンディ.プディコム(著),満園 真木(翻訳)「頭を“からっぽ”にするレッスン 10分間瞑想でマインドフルに生きる」 辰巳出版 2020年

マインドフルネスの真髄

■今,ここに集中するためには、こころや思考が自然体(静かで、穏やかな状態)である方がよい。

↓

■こころや思考をかき乱す雑念に囚われる時間や頻度を少なくしていく。まずは、雑念に気づくこと。雑念に溺れず、抗わず、一歩距離を置いた所から観察し、通り過ぎるのを待つ。雑念を飼いならし、脳とこころの疲労を減らす。雑念から今,ここに意識を戻す。

↓

■目の前のことに集中し、よく観察しながら、動作を丁寧に行なう。起こっていることを5感で味わう。

↓

■何が起きても、今,ここの自分の気持ちや考えをありのまま受け止める。良し悪しの評価をせず、受け入れる。気持ちや考えに気づくことが大事。マイナスの感情にフタはできない。幸福とは、どんな感情が湧いてきても心地よくいられる能力のこと。プラスの感情もマイナスの感情も、来ては去っていくものと心得る。感情そのものが問題なのではなく、どう反応するかが問題となる。自分が安心して戻ってこられるこころのスペースをつくる。

↓

今,ここに生きることができる。今,ここが楽しめ、充実する。思い出になる。

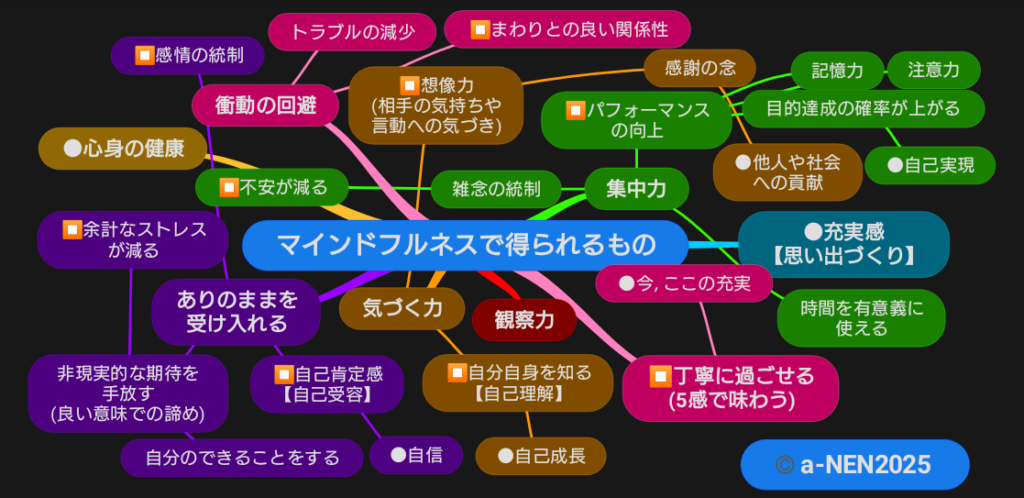

マインドフルネスで得られるもの

①パフォーマンスが上がる

集中力が高まり、記憶力,注意力なども高まる。認知力や注意力の衰えを防ぐという研究結果もあり。

②自己理解が深まり、自己肯定感が上がる

悪い所も含め、ありのままの自分を愛せる。

③不安やストレスが減る

こころの安定が得られる。うつや不安症の予防や改善の効果がある、依存症状の改善にも効果があるという研究結果あり。楽観に関係する脳の左前面が活発になり、幸福感や満足感が増したという研究結果もあり。

④病気になりにくい

睡眠の質も良くなり、自律神経の乱れが解消。不眠が改善されたという研究結果あり。血圧,心拍数,呼吸数,酸素消費量が低下し、免疫力が高まったという研究結果もあり。

⑤感情のコントロールができ、トラブルを減らせる

トラブルの元となる怒りのコントロールができ,衝動的な行動も減る。

⑥良好な人間関係が築ける

おもいやり,共感力が芽生え、行動が変わる。

↓

●人生を楽しめる。幸せになれる。

マインドフルネスで得られるものを参考までに図にしてみました。

(作成ツール:Simple Mind Lite)

マインドフルネスは、今、世界中で注目されています。医療分野にとどまらず、ビジネス、スポーツ、個人的なリラクゼーションなど、広がりをみせています。大企業では、社員向けのプログラムを実施しているところもあります。

トレーニングは、瞑想以外にも様々あり、日常のどんな生活シーンでもできます。仏教では、瞑想や呼吸法以外に、食事や水汲みなども瞑想として位置づけているほどで、普段、無意識でしているような単純な動作の方が適しているようです。単純な動作を丁寧に行なうことで、今,ここに意識を向け、観察することができます。

トレーニングで、今,ここにいられる能力を身につけることができれば、仕事や勉強、試験や試合などどんな大事な場面でも、今,ここにいられるようになります。

マインドフルネス.トレーニングとして活用できる日常のシーン

食事(飲水)、歯磨き、トイレ、洗身、着替え、通勤.通学、買い物、食事づくり、掃除、洗濯、アイロン掛け、寝ること、ウォーキング(散歩)、ランニング、自然に触れる⋯

以上のことも、日頃、無意識でしていることが多くはないでしょうか。これを意識して、丁寧に観察します。家事も単なる雑用なのか、自分や家族を支えるという営みなのか。位置づけ方次第で、意味が変わるといえます。

食事でのトレーニングを考えてみましょう。

食べているものを本当に味わっていることがどれだけあるでしょうか。悪いわけでもないですが、今は、 “ながら食事”が多くなっています。しつけの中で、ひと昔前の日本では食事は黙って集中するもの、少し前なら食事中にテレビを見ないものでした。これは、尊い時間だったのかもしれません。今であれば、スマホやタブレットを触らないで食べるということになるでしょうか。今も、毎回とまではいかなくても、時々、 “ながら食事”を止めて、集中してみてはどうでしょうか。

口に入れる前に食べ物に対して思いを巡らせ、食事にありつけたことを感じます。匂い、舌触り、味を感じながら、よく噛んで味わいます。しっかり噛むと、いつまで噛むのかなど噛むことに意識が向きます。子どもの時に、母親から「よく噛んで食べなさい」と言われたことを懐かしく思います。もちろん単に消化に良いということもあったでしょうが、しっかりと味わうという意味もあったのかもしれません。

完全な余談ですが…

よく噛んで食べることは、マインドフルネス以外でも良いこと尽くめです。

十分な唾液が出ることで、①消化が良くなり、②虫歯、歯周病、口臭予防もでき、ペルオキシダーゼの効果で③がん,動脈硬化,老化の予防もでき、④味覚も発達します。また、脳の満腹中枢が刺激されることで、⑤肥満の防止ができます。さらに、関連の筋肉が鍛えられ、脳の血流が良くなることで、⑥脳が活性化(認知機能も改善)し、⑦ストレスも軽減、⑧発声もきれいになり、⑨顔の表情も豊かになります。ワォ。

ちなみに、ひと口につき、30回以上噛むことが望ましいそうです。

~話を戻します。

味噌汁も、喉から食道を通り、胃の中に収まるのを感じます。食べ物が自分の中に取り込まれ、エネルギーに変わったり、体の一部になったりしていることを感じるなど、食べ物に対して抱いた気持ちや考えを大切にします。

誰かと楽しくおしゃべりをしながら食事をすることも大事ですが、時々、マインドフルネストレーニングを行なってみて下さい。

遊び心満載のa-NEN流でいくと、いつもしていることを①利き手と逆でする、②電器を消して、真っ暗な中でするなどもオススメです。例えば、歯磨きや洗身を利き手と逆ですると、いつも以上に集中でき、丁寧にできます。また、利き手の有り難みも分かります。普段使っていない脳細胞も刺激され、良いこと尽くめですネ。[笑] 真っ暗の中ですると、集中と丁寧さに加え、目の不自由な人の気持ちも何となく想像できます。もちろん、脳細胞も刺激され⋯

ちなみに、私のブログのホーム画面右側にアップさせていただいている動画(焚き火や川の流れ)もマインドフルネストレーニングとして活用できます。

マインドフルネストレーニングでは、注意すべきこともあります。

精神的な病気がある方は、病状を悪化させる危険性もあるので、我流で行うことは危険です。必ず専門医と相談をしながら行なって下さい。

また、マインドフルネスは、数回ですぐに効果が出るものではなく、習慣化されて初めて効果が出るものとされていますので、続けることが必要です。

“今,ここ”の目の前にいる人と向き合い、丁寧に過ごすことが大事です。日本には、『一期一会』という素晴らしいモノの捉え方があります。一生に一度限りの機会という意味で、常に「これが最後」と考え、その機会を丁寧に過ごすという考え方です。

一度限りの出会いもあるでしょう。何度も出会えることもあるでしょう。ともあれ、私たちは、出会った時点で、いつか別れが来ることが確定しているのですから…

一緒に過ごす時間の長さよりも、過ごす密度の濃さが大事!

私が、普段から行なっているものを“一期一会法”と命名してみました。このワークをすることで人生を楽しむことができ、思い出豊かにもなります。

一期一会法【一期一会の実践】

1シーン(場面)ごとに、こころに残るやり取りを最低1つは作る、見つけるというものです。

●こころの動きに注目します。自分のこころが相手(人でなくてもOKです)のこころとどう通い合ったの か。一番こころに残ったやり取り、こころが動いたやり取り(こころが動かされた,相手のこころを動かした)に意識を向けます。

●たった1つでも良い、ほんの一瞬でも良いので、そのシーンのハイライトとなるような象徴的なやり取りをして、思い出に刻みます。

● “記録よりも記憶”。記憶としてこころに刻むことが目的です。記録することが目的ではありませんので記録は不要です。ただ、一期一会が習慣化するまで、メモをすることは有効的です。メモをするつもりでいると、しっかりと意識を向け、観察することができます。

●1シーン(場面)ごとの思い出を1日ごとに落とし込み、その1日の中で、一番こころに残ったやり取りを1日の終りに振り返ります。

1ヶ月の中ですると1ヶ月の総決算、1年の中ですると1年の総決算となります。好みによって、1週間ごと、半年ごとなど自分に合った振り返りをして下さい。

【一期一会法 覚書きシート】をPDFデータで公開します。

以下⬇️ をご覧いただき、ご活用下さい。

なお、公開しているデータは、全て、無断複製・無断使用することを認めております。

(※ただし、資料の加工についてはご遠慮下さい。)

この一期一会の積み重ねが今の自分であり、人生の終わりに一生の思い出となります。

“一稿入魂”

この投稿が最後になるかもしれない、それくらいの念を込めて投稿します。なんちゃって[汗]

今,ここは、一度きりのモノで二度とありません。それは、私にとっても相手にとってもです。

“今,ここに生きる”ことが、人生を楽しむことになり、人生の幸せにつながります。

できるだけ、今,この瞬間、今,この場所に生きられるようにしたいですネ。

「咲くも無心 散るも無心 花は嘆かず 今を生きる」坂村真民(詩人)

やる気がアップしますので、ぜひ、時々、上の2つをクリックしてやって下さい!